働き方改革を解説。テレワーク、残業、有給、長時間労働など、企業や一般家庭が知っておきたいこと

最近よく耳にする「働き方改革」。これはキャンペーン名や指針名ではなく、『働き方改革関連法』という法律の下で進められている一連の施策を指します。その内容を、会社の担当者の方はよくご存じかと思いますが、社員の方や一般のご家庭の方は詳しく知らない場合も多いのではないでしょうか。

ここでは、企業担当者から社員、一般家庭向けに、働き方改革が始まった経緯から、働き方改革で何が変わるのか、また、コロナの働き方改革への影響も含めて図解します。

この記事の目次

- 長時間労働国 日本

- 日本の仕事と家庭

- 働き方改革とは?

- なぜ働き方改革が必要なの?

- 働き方改革の具体的な内容

- ・残業(時間外労働)の上限規制の導入

- ・適応除外・猶予(医師、建築業など)

- ・年次有給休暇の確実な取得

- ・非正規雇用の不合理な待遇差の禁止

- ・中小企業での割増賃金率の引上げ(25%→50%)

- ・フレックスタイム制の拡充

- 新型コロナでテレワークは進むか?

- まとめ。働き方改革で目指す社会とは?

- 働き方改革の現状、課題、相談先

長時間労働国 日本

はじめにグラフをご紹介します。

週あたり49時間以上働く就業者の割合(長時間労働者の割合, %)

出典:総務省統計局(2019.2)「労働力調査(基本集計)」 その他:ILOSTAT Database を基に労働政策研究・研修機構で作成した「データブック国際労働比較2019」より

出典:総務省統計局(2019.2)「労働力調査(基本集計)」 その他:ILOSTAT Database を基に労働政策研究・研修機構で作成した「データブック国際労働比較2019」より

週あたり49時間以上働く就業者の割合、つまり長時間労働者の割合です。日本は20%付近と高く、世界の中でトップレベル。日本は長時間労働の国と言われる理由がここにあります。

日本の仕事と家庭

家庭での家族や親子のふれあいは大切。今は、育児や家事をママ、パパが協力して行う時代ですが、諸外国ではそんなライフスタイルを実現しやすい労働環境、保育制度が整いつつあります。たとえばドイツでは、多くの保育園は16時で閉園し、それまでにパパが子どもを迎えにいくことが多いそうです。すると、15時台にパパの仕事は終わっており、そのあとは家族と過ごす時間となります。

一方の日本では、18時までのお迎えが一般的。延長保育で19時過ぎまで子どもを預けるケースも多く、日本は長時間保育の国と呼ばれることもあります。働くママ、パパに『時間の余裕』がないのが日本の社会の特徴です。

働き方改革とは?

『働き方改革』とは、国のキャンペーン名や指針名ではなく、『働き方改革関連法』という国の法律による取り組みを指します。よって、違反すると違法行為となり罰則が科せられます。たとえば、「残業時間の上限」に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

働き方改革は、長時間労働の問題や非正規労働者の待遇問題、シニア世代の労働参画など、これまでの働き方の価値観を根本から見直すための施策を決めたもので、2019年4月1日から段階的に施行されています。

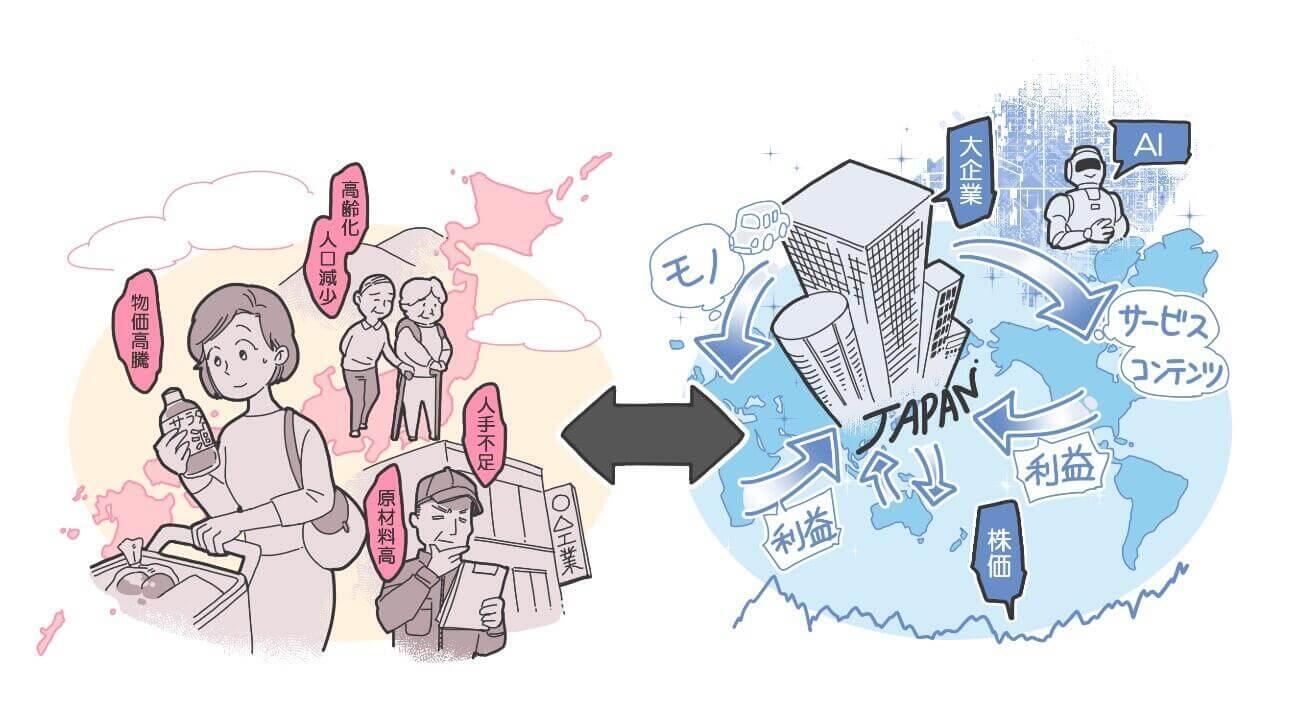

なぜ働き方改革が必要なの?

日本の社会には、以下の労働に関する問題があります。

・長時間労働や過労死の多さ

・少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少(労働力不足)

・国際的に見た場合の労働生産性の低さ

など、これらの問題を改善するために、働き方改革が必要というわけです。

働き方改革の具体的な内容

働き方改革には3つの柱があります。

①長時間労働の是正

②多様で柔軟な働き方の実現

③雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

具体的な取り組みはいくつもありますが、その中からニュースでもよく取り上げられる以下の項目を解説します。

残業(時間外労働)の上限規制の導入

【施行】2019年4月1日〜(中小企業は2020年4月1日〜)

『月45時間、年360時間』を時間外労働の上限(原則)とし、臨時的な特別の事情*がある場合でも『年720時間、複数月平均80時間(休日労働含む)、単月100時間未満(休日労働含む)』を上限として、これを超える残業はできません。違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される恐れがあります。また、その他の制裁として、違反した企業名の公表があり、そうなれば取引先との信頼関係や売上、採用業務などに大きなダメージを受けることになります。

*「臨時的な特別の事情がある場合」とは、予算、納期の逼迫(ひっぱく)、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、決算業務、大規模なクレームへの対応、機械のトラブルへの対応などの場合を指します。単に「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。 長時間労働がなくなれば、男性が家庭参加しやすくなったり、女性・高齢者が仕事に就きやすくなるメリットが生まれます。

「時間外労働の上限規制」導入の概要(働き方改革「時間外労働の上限規制」(厚生労働省)を元に作成)

今回の法改正のポイントは大企業だけでなく全国の中小企業も適応対象となる点。『残業時間の上限』やこのあと説明する『非正規雇用の待遇差の禁止』などは一定の猶予期間を置いて、中小企業に対しても施行されます。中小企業の定義をここで整理しておきます。

中小企業の定義(時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)より)

適応除外・猶予(医師、建築業など)

医師、建築業、自動車運転業務など以下の事業については、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されます。

時間外労働の上限規制の適用除外・猶予となる事業(働き方改革関連法のあらまし(厚生労働省)を参考に作成)

時間外労働の上限規制の適用除外・猶予となる事業(働き方改革関連法のあらまし(厚生労働省)を参考に作成)

年次有給休暇の確実な取得

【施行】2019年4月1日~

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての従業員に対し、毎年5日間は予め使用者から時期を指定して有給休暇を与える義務があります。

年次有給休暇の確実な取得(年次有給休暇の確実な取得(愛知労働局)を参考に作成) 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(厚生労働省)より

非正規雇用の不合理な待遇差の禁止

【施行】2020年4月1日~(中小企業は2021年4月1日~)

パート、有期雇用、派遣など雇用形態の違いで、給料や賞与などに『不合理な待遇差』を作ることが禁止されます。 正規労働者と非正規労働者の間の不合理な格差がなくなれば、多くの労働者の仕事に対する満足感や納得感が増し、仕事生産性や人材不足のシーンにメリットが生まれます。

参考サイト 同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省) 、パンフレット(厚生労働省)

中小企業での割増賃金率の引上げ(25%→50%)

【施行】2023年4月1日〜

月60時間を超える残業の割増賃金率が中小企業でも50%に引上げられます。なお、現在は月60時間超の残業割増賃金率は大企業が50%、中小企業が25%です。

割増賃金率の引上げ(働き方改革関連法の概要(厚生労働省)より)

フレックスタイム制の拡充

【施行】2019年4月1日〜

多様で柔軟な働き方の実現の一環として、フレックスタイム制が拡充され、これまで1か月だった清算期間の上限が3か月になりました。

これにより、たとえば共働きで小学生の子どもを子育てする夫婦が夏休みなどを子どもと過ごしやすくなったり、資格取得をめざし勉強している人が試験前は早く家に帰れるようになります。

新型コロナでテレワークは進むか?

テレワークとは、ICT(情報通信技術)を活かして、職場に行かなくても自宅など離れた場所で業務を行う働き方です。移動時間や通勤時間が省けるので、家族の時間や労働者のプライベートな時間が増えます。そのため、働き方改革の柱である「多様で柔軟な働き方の実現」を後押しする労働形態として期待されています。

今回の新型コロナウイルス感染症の拡大により、テレワークは一気に浸透したと言われますが、一方で今回の緊急的で強制的な在宅勤務は本来のテレワークの姿とは根本的に異なるという専門家の声もあります。

とはいえ、期せずして得られたテレワーク(在宅勤務)の大規模実例は、今後の働き方改革に大きな道標を与えることになります。

テレワークは、IT業界やデザイン、開発系の業界では導入しやすく、介護や福祉、医療業界では導入しづらいことが分かりました。また、テレワークだと労働の様子が使用者に見えないため、一つの結果を出すために費やした労働(調査、失敗、草案作成など)が伝わらず、成果主義・結果主義が加速するのではないかという懸念も指摘されるようになりました。

まとめ。働き方改革で目指す社会とは?

働く人は、人生の各ステージで育児や介護など様々な状況に直面します。働き方改革で目指すのは、働く人がそんなそれぞれの事情に応じて、人生の各段階において多様な働き方を選択できる社会です。

先ほどドイツの保育事情を好例として紹介しましたが、欧州ばかり見て自国の文化の成り立ちを無視することはできないでしょう。日本という土地で営まれてきた暮らし、築いてきた価値観やコミュニケーションがあります。それに根ざした働き方の形を日本が独自に作り上げることが、働き方改革の真のゴールではないでしょうか。

働き方改革の現状、課題、相談先

とくに中小企業では、働き方改革を進めたくても資金や人材不足の問題でなかなか進められない現状もあるようです。しかし違反すると刑事罰となりますから、事前に余裕を持って準備を進める必要があります。

働き方改革関連法導入で悩みがあれば、働き方改革特設サイトの「無料相談窓口」へご相談ください。

Written by ヒノキブンコ