失われた30年とは?日本株はこれから復活する?~インフレの変化を解説

2024年は日本株にとってどんな年だったのでしょうか? 日経平均株価は1989年末に付けた最高値を30年以上更新できていませんでしたが、ついに2024年2月に史上最高値を更新し、7月には初めて4万2000円台をつけました。

「経済を映す鏡」と呼ばれる株価が新しいステージに入ったことは、日本経済の「失われた30年」において名実ともに変化が起きていることを示しています。

失われた30年とは?

「失われた30年」とは一言で表すと、「企業はしっかり稼いでいたけれど、それを設備投資や給与アップに回さなかった時代」です。

上図の通り、企業が稼いだ利益(ここでは利益剰余金)や、それを蓄えた純資産は大きく伸びていることがわかります。一方、設備投資(ここでは有形固定資産の増え方)や、人々の給与(ここでは人件費)はほとんど横ばいで推移していることが見て取れます。

失われた30年とはいえ、日本企業全体で見れば、業績自体は決して悪くなかったのです。

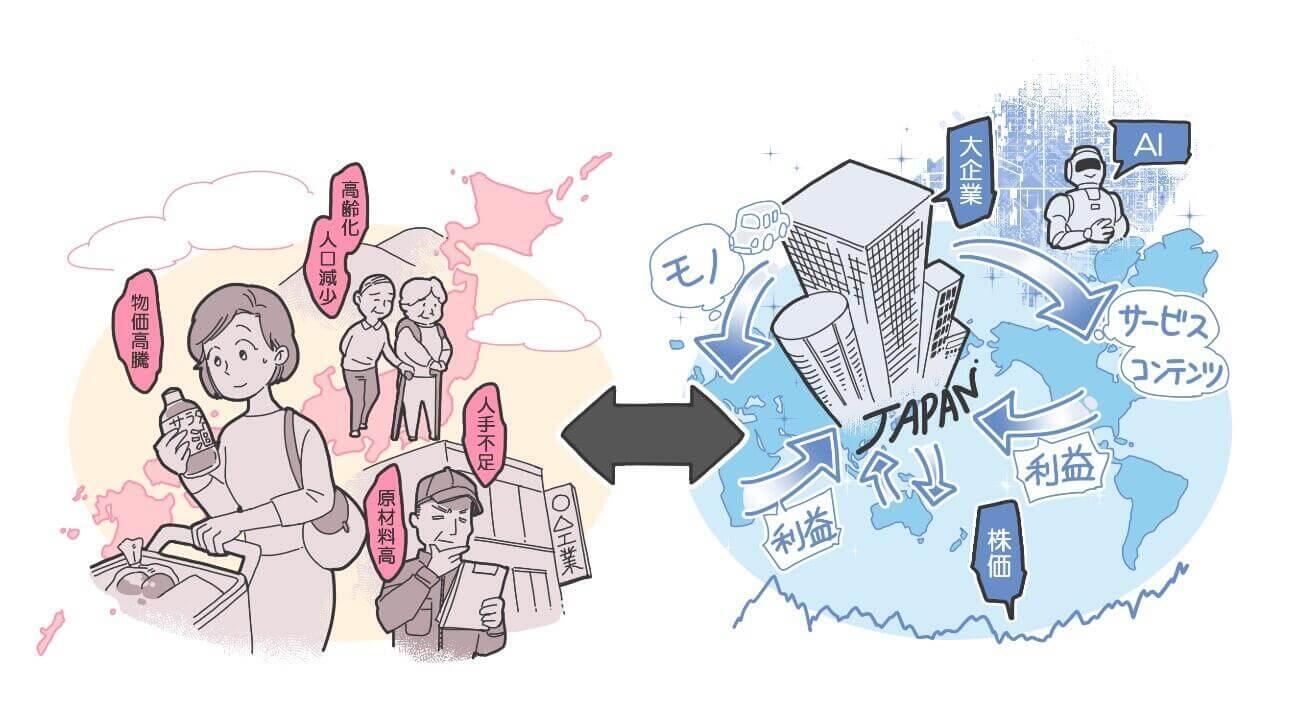

しかし、稼いだ利益を投資に回さなければ生産性は当然伸びませんし、稼いだ利益を給与アップに回さなければ消費も当然増えません。企業が買う設備であっても、家計が買うモノやサービスであっても、買い手の需要が弱ければ物価は伸びづらくなります。

結果として過去30年あまり、日本の物価水準はほぼ横ばいで推移しました。

こうした物価の伸び率の低さが、米国などと比較した時に、株価の伸び率の低さとして現れたのです。

近年の日本株に大きな変化をもたらす「インフレメカニズムの変化」とは?

こうした状況を好転させるためには、企業が設備投資を増やす、給与を増やす、増配など株主への還元を増やす、といった策を取る必要がありました。

そして近年、日本株が好調となったのは、それらが増えてきたことが大きな要因となっています。

「インフレメカニズムの変化」とは、企業が値上げできる環境になったことや、人々の給料が上がる環境になったことを指しています。

きっかけは、世界的なインフレが日本に輸入されてきたことでしたが、そこから企業の価格転嫁が徐々に広がり、今では消費者側も値上げがあることが当たり前の感覚になりつつあります。

当然、値上げは企業利益の拡大に繋がります。利益が拡大する局面では、株価も上昇しやすくなります。

そして大事なことは、「賃上げ」が高水準で広範囲に広がっていることです。

2023年の春闘では1993年ぶりの高水準となる平均+3.58%の賃上げが妥結され、2024年の春闘では平均+5.1%の妥結となり、1991年以来33年ぶりに5%を上回りました。

中小企業にも賃上げは広がっている

日本商工会議所および東京商工会議所の「中小企業の賃金改定に関する調査」(2024年6月5日)によると、2024年度の賃上げ率は従業員20人以下の企業でも+3.34%(正社員)、+3.88%(パート・アルバイト等)となっています。

徐々に給与が上昇しているので、その分消費に回す人も増えるでしょうし、あるいは余剰資金として株式や投資信託などの投資に回す人も増えているでしょう。

まとめ

以上を踏まえた結果として、ぜひ覚えておいていただきたいのが、物価や給与が上がる時代は、株価も上がる傾向にあるということです。

企業は決して業績は悪くないですから、従業員の賃金を引き上げ、家計は消費に回し、それが企業収益の増加に繋がり、再び従業員の賃上げを行なう...という好循環が回ることが期待されます。

そして、2024年も過去に比べれば高い物価の伸びが続いていることから、労働組合の要求も引き続き強くなるでしょう。また、労働団体の「連合」は2025年の春闘で、大手含む全体では+5%以上、中小企業の労働組合では+6%以上の賃上げ要求方針を決定しています。

したがって2025年も日本経済における賃上げ率はそれなりに大きな伸びになる可能性が高まっており、「インフレメカニズムの変化」という点からは日本株にとっても大きな後押しとなると推測しています。

※日経平均株価に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社日本経済新聞社に帰属します。

※当記事のコメント等は、掲載時点での個人の見解を示すものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きや結果を保証するものではありません。ならびに、当社が運用する投資信託への組み入れ等をお約束するものではなく、また、金融商品等の売却・購入等の行為の推奨を目的とするものではありません。

●山梨中央銀行の投資信託口座・NISA口座は来店不要で口座開設できます。詳しくはこちらから。

●山梨中央銀行の取り扱いファンド一覧はこちらから。

橋本 裕一(はしもと ゆういち)

レオス・キャピタルワークス 経済調査室

地方銀行を経て同社入社。現在は経済調査室にて、マクロ経済や金融市場の調査を行なう。

また、バランスファンドのファンドマネージャーも兼任。セミナーや勉強会にも数多く登壇している。